メカニック講座

排気システムの構造と仕組み

- HOME

- ABOUT EXHAUST SYSTEM

- メカニック講座

- 排気システムの構造と仕組み

排気システムの構造と仕組み

排気システムの構造

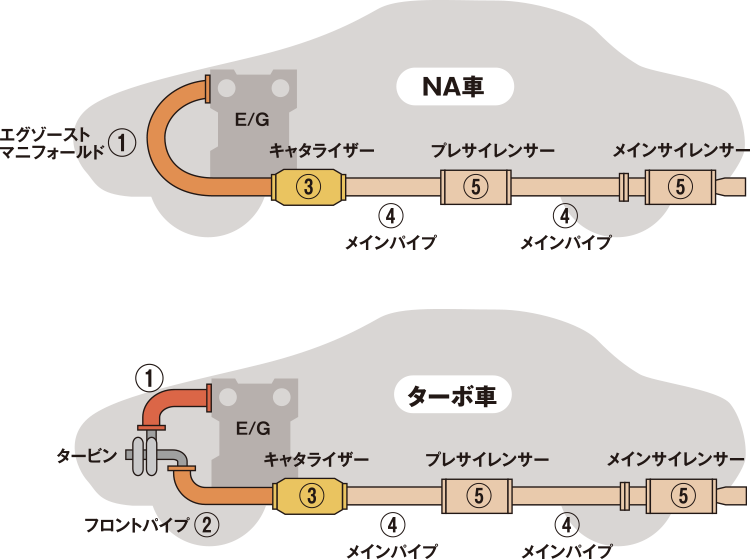

エンジンから排出された排気ガスは非常に高圧力で高温なため、大気に触れると急激に膨張し空気を震わせて大きな音を発生させる。そこで段階的に膨張・干渉などを繰り返して圧力と温度を低下させることで音を小さくしているのが排気システムの役目だが、この他に排気ガスの浄化や音量・音質の調整などという役割を持っている。FUJITSUBOのマフラーではこの基本的な役割に加え、さらなるパワーやトルクのアップ、エグゾースト・サウンドのチューニングなどといった性能が追求されている。ここで排気システムの仕組みについて解説しよう。

排気システムの仕組み

エグゾーストマニフォールド~フロントパイプ

4気筒なら4つ、6気筒なら6つの気筒の排気ガスを集合させて、ターボ車ならばタービンへ、NA車ならばキャタライザーへ送り込む役割を持っているのがエグゾーストマニフォールド。この部分の形状が悪いと排気の抵抗となりエンジンの出力を低下させてしまうこともある。また集合の方法も4気筒の場合、4-2-1の順に集合させるものと、4-1と一度に集合させるものがあるが一般的に4-2-1が低中速向き、4-1が高回転向きといわれている。ただしこれはあくまで一般的な話で、市販車の場合はその特性などにより異なってくるので、一概にそうとは言えない部分もある。また、ターボ車の場合はタービンから排出される排気をキャタライザーまで導くものがフロントパイプである。この部分の排気の流れをスムーズにすることで、ターボのレスポンスが向上する。

キャタライザー

排気ガスの浄化装置、いわばフィルターである。エンジンから排出された排気ガスをキャタライザーに導くことで、CO、HC、NOxなどの有害な成分をろ過し、低害な成分に変換する役割を持っている。

メインパイプ

この部分のパイプ径やレイアウトで排気抵抗を少なくすることによってエンジンの特性が変化する。一般的にパイプ径が太い程、排気抵抗が少なくなり排気効率は上がるが太すぎると低回転でのトルクが減少し、逆に細すぎると低回転でのトルクは向上するが高回転での排気抵抗が多くなり出力向上は見られなくなってしまう。車両毎の特性や製品コンセプトに合わせレイアウトやパイプ径を設計するが、マフラー性能を左右する部分でもある。

サイレンサー

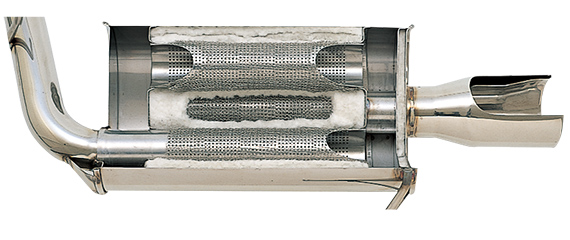

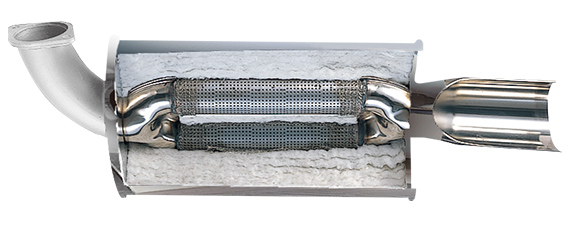

エンジンからの排気ガスを直接大気に放出したのでは大きな騒音を撒き散らすことになるので、この装置により排気音を消音し、更にエグゾーストサウンドをチューニングする。サイレンサーは、高効率と消音効果を最大限に発揮させるため、各車種毎にセッティングしている。FUJITSUBOでは主に下記の3タイプの構造のサイレンサーをエンジン特性や製品の性格に合わせて使い分けており、構成部品はパンチングパイプ、ステンレスデミスター、グラスウール、カットウール等を採用して、これらのサイズや組み合わせにより排気効率の向上と独自のサウンドチューニングを実現している。

ストレート構造

リアクティブ構造

DPS構造(デュアルパイプシステム)