ABOUT EXHAUST SYSTEM

- HOME

- ABOUT EXHAUST SYSTEM

- 法令関係

法令関係(2018年7月現在)

「道路交通法」及び「道路運送車輌法」があります

「道路交通法」

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止することを目的とする法律です。

- 「道路交通法 第3章 第12節 第62条 整備不良車両の運転の禁止」を要約

- 車両等の運転者は、交通の危険を生じさせ、他人に迷惑を及ぼすおそれがある「整備不良車両」を運転してはならない。

- 保安基準に適合しない車両を運行してはいけません。

- 「第4章 第1節 第71条 運転者の遵守事項5の3」を要約

- 他人に迷惑な騒音を生じさせる急発進、急加速、空ぶかしをしないこと。

- 急発進、急加速、空ぶかしなどで騒音を出してはいけません。

- 「第4章 第1節 第71条の2 自動車等の運転者の遵守事項」を要約

- 自動車の運転者は、道路運送車両法に規定する消音器を備えていない自動車の運転をしてはならない。

- 規定された消音器のない自動車を運転してはいけません。

「道路運送車両法」

この法律は自動車の安全を確保し、適正な使用を期するため自動車の検査と登録の制度を設けるとともに、自動車の整備および整備事業についても規制しています。中でも車両の構造・装置について明記しているのが「第3章 道路運送車両の保安基準」であり、道路を走行する車両についての基準が定められています。

保安基準について確認しておきましょう

「道路交通法 第3章 道路運送車両の保安基準」より関係部分を要約

「保安基準」とは道路を運行する車両に対する国が定めた規制です。その中でもマフラーに関わる具体的な項目は下記の4項目です。

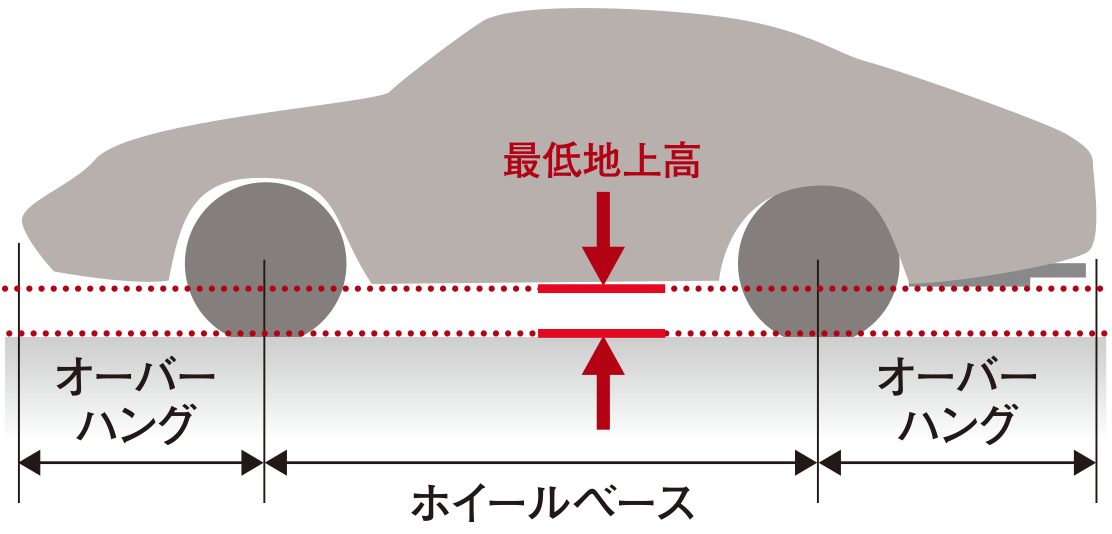

第3条 最低地上高

下記 a)、b)、c)の基準をそれぞれ満足していること(1cm未満は切り捨て)

自動車の接地部分以外の部分は、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有しなければならない。

スポーツマフラー装着後、車両の最低地上高が変わるものもありますのでご注意下さい。

a)自動車の最低地上高(全面)9cm以上

b)ホイールベース区間の最低地上高は下記の数値以上

| ホイールベース | 最低地上高 |

|---|---|

| 150〜299cm | 9cm |

| 300〜349cm | 10cm |

| 350〜399cm | 11cm |

c)オーバーハング区間の最低地上高は下記の数値以上

| オーバーハング | 最低地上高 |

|---|---|

| 56〜72cm | 9cm |

| 73〜81cm | 10cm |

| 82〜90cm | 11cm |

| 91〜99cm | 12cm |

| 100〜109cm | 13cm |

| 110〜119cm | 14cm |

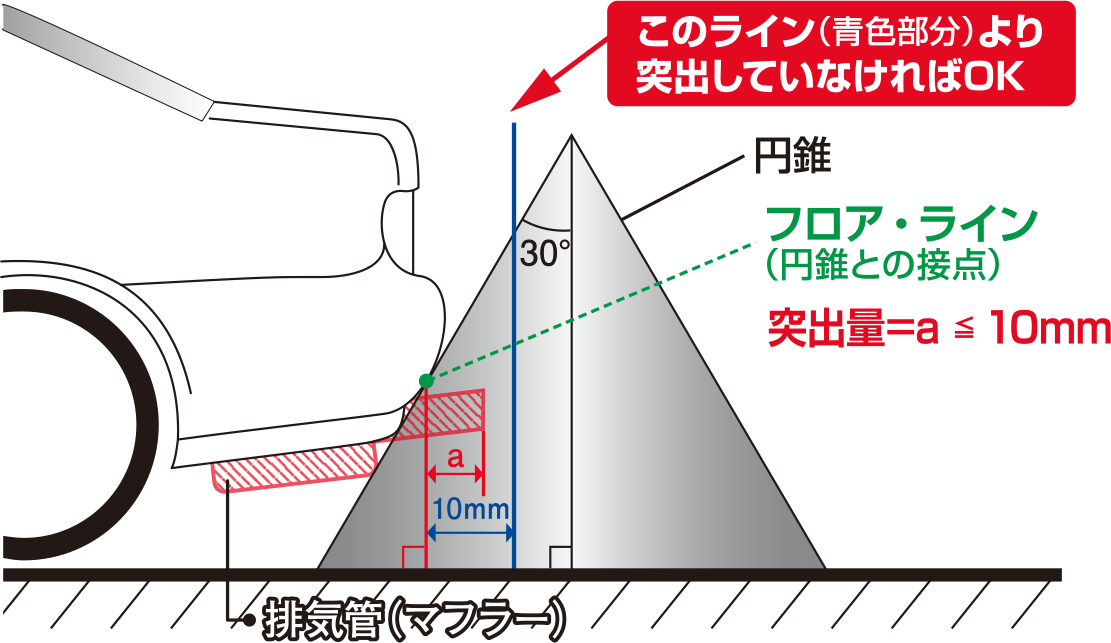

第18条 外装の技術基準

2009年1月1日に施行された排気管の突出に関する規制です。排気管(テールパイプ)について、車両からの突出量が、より厳格に規定されます。

平成21年1月1日以降に製作された

車両には次の項目が追加されます

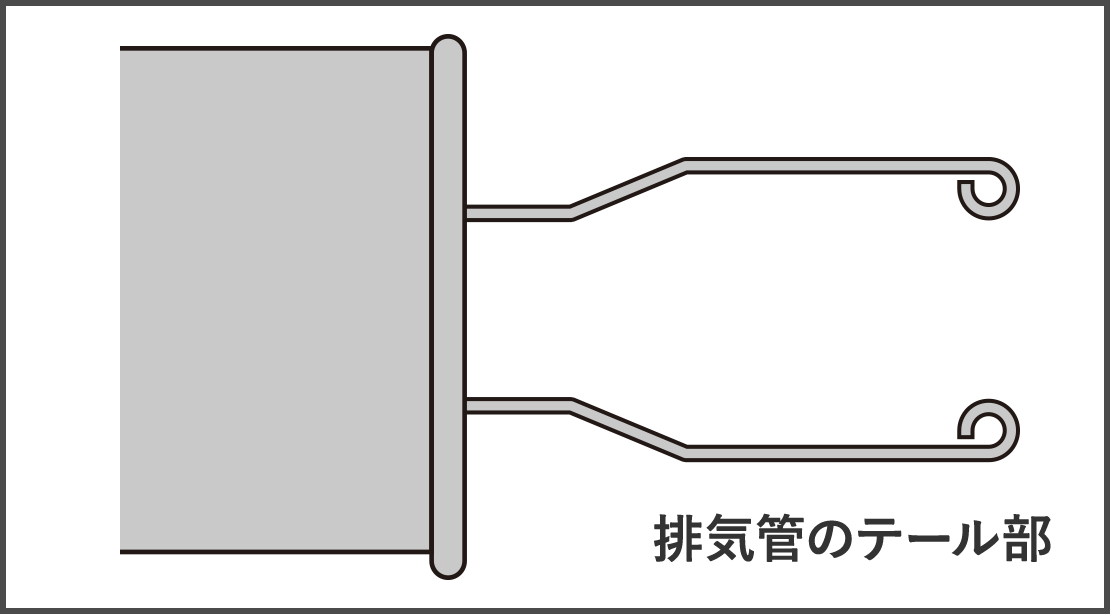

排気管(マフラー)は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してはならない。ただし、排気管(マフラー)は、その端部に丸みを付けてあり、かつ、2.5mm以上の曲率半径を有するものにあっては、フロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してもよい。

マフラーがフロア・ライン+10mmよりも突出する場合(a>10mmとなる場合)テール先端に丸みがついており、2.5mm以上の曲率半径があればOK。

※平成20年12月31日以前に製作された車両と同型式であっても、平成21年1月1日以降に製作された車両はこの規制の対象となります。

第18条 車枠及び車体

車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を防げるおそれのあるものでないこと。

バンパーからマフラーが極端に突出していたり、先端が尖ったものは突起物とみなされる場合があります。

第30条 騒音防止装置

下記a)、b)、c)の基準をそれぞれ満足していること。

a)内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。

b)定常走行・加速走行騒音

| 定常走行・加速走行騒音 | H10規制前 | H10規制 | H11規制 | H12規制 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | 定常 | 加速 | |||

| 乗用車 | 専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下のもの |

定員7人以上 | 70 | 78 | 70 | 78 | 72 | 76 | 72 | 76 |

| 定員6人以上 | 72 | 76 | ||||||||

| 小型車 | 車両総重量が3.5トン以下のもの | 車両総重量 1.7トンを超えるもの |

74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 76 |

| 車両総重量 1.7トン以下のもの |

74 | 76 | ||||||||

dB(A)

c)近接排気騒音

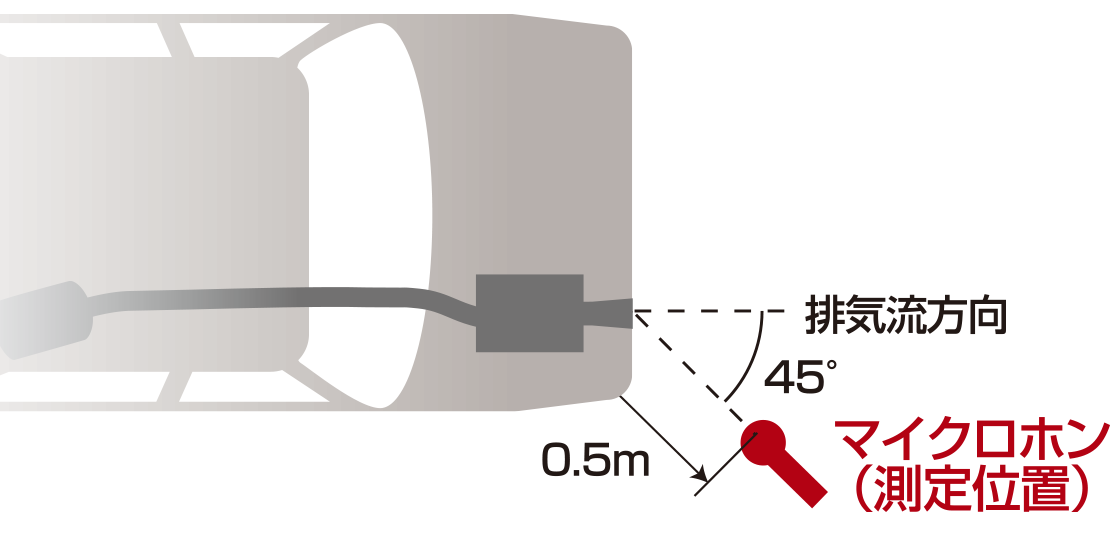

車両・測定マフラーとも十分に暖気した後、停車状態で、 ニュートラルギア位置にて最高出力回転数の75%の回転数までエンジンを回した状態を一定時間(一般的に5秒以上)保持し、 急激にアクセルを離しアイドリング状態になるまでの最大音量値を測定します。

マイクロホンは図のように、 マフラー端から45度後方の同じ高さで距離0.5mに設置します。

試験場所は、出来るだけ周囲から反射音の影響を受けない乾燥した平坦舗装路とし、風速5メーター以下の条件で行います。また、騒音計の設定は周波数重み特性をA特性、動特性をFASTとして測定します。

| 近接排気騒音 | H10規制前 | H10規制 | H11規制 | H12規制 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 乗用車 | 専ら乗用の用に供する 乗車定員10人以下のもの |

定員 7人以上 |

原動機が車両後部 | 103 | 100 | ||

| その他 | 103 | 96 | |||||

| 定員 6人以上 |

原動機が車両後部 | 103 | 100 | ||||

| その他 | 103 | 96 | |||||

| 小型車 | 車両総重量が3.5トン以下のもの | 車両総重量 1.7トンを超えるもの |

103 | 97 | |||

| 車両総重量 1.7トン以下のもの |

103 | 97 | |||||

dB(A)

平成22年4月1日以降に製作された

車両※1には次の項目が追加されます

※1 自動車検査証(車検証)の備考欄に『マフラー加速騒音規制適用車』と記載されています。

- 消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造の禁止

- 消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであること

使用過程車及び並行輸入車などについて、次のA,Bいずれにも該当しないマフラーは車検に合格しません。

次のいずれかの表示があるマフラー

- 純正品表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)

- 装置型式指定品表示(自マーク)

- 性能等確認済表示(性能等確認機関が確認した交換用マフラーに行う表示)

- 国連欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品表示(Eマーク)

- 欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)

次のいずれかの表示があるマフラー

- 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等

- 加速走行騒音レベルがECE規則又はEU指令に適合する自動車等

交換用マフラー事前認証制度

交換用マフラーにおいて、しっかりとした騒音防止性能を持ったマフラーを普及させる事を目的として、自動車検査独立行政法人「審査事務規定」に基づきその騒音防止性能等を予め確認する機関(性能等確認機関)が確認し、合格したマフラーには「性能等確認済表示」を表示する事が出来る制度です。

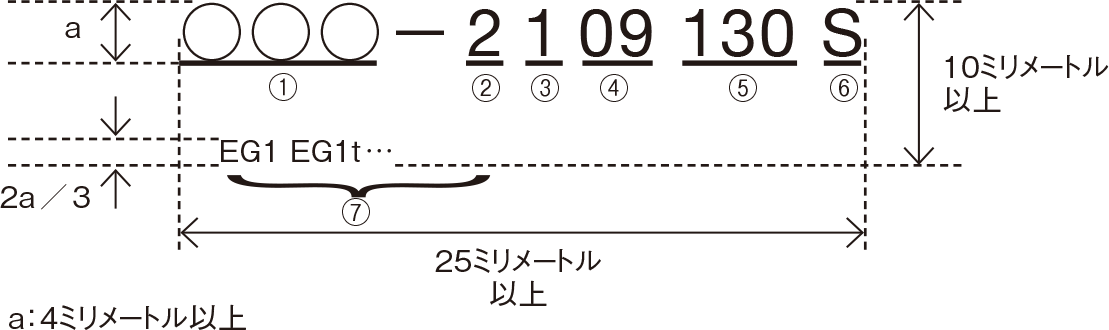

性能等確認済表示について

交換用マフラーは指定自動車等に備えられている消音器と同一の構造・取付位置・装着範囲のもの以外を「第一種後付消音器」といい、その性能等確認済表示内容は性能等確認機関によって異なります。

後付消音器に付される識別番号(7桁以上の数字)

② 識別番号 1桁目:後付消音器の個数③ 識別番号 2桁目:触媒の有無(1:触媒付、0:触媒なし)

④ 識別番号 3・4桁目:性能等確認を受けた年(西暦)の下2桁(例えば、西暦2009年は「09」)

⑤ 識別番号 5桁目以降:性能等確認機関が後付消音器に付す識別番号(3桁以上の数字)

加速走行騒音の値に係る記号

⑥ アルファベット「S」:(加速走行騒音の値が普通自動車、小型自動車及び軽自動車は76dBを超えないとき)後付消音器を取り付けることができる自動車等の原動機型式)

⑦ 原動機型式:後付消音器を取り付けることができる自動車等が備える原動機の型式(過給器付き原動機は末尾にアルファベット「t」を付す。)

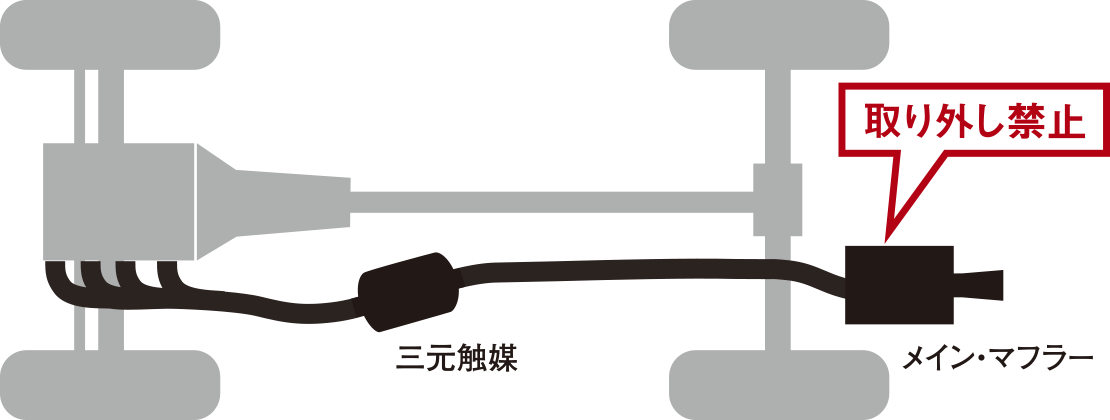

第31条 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

自動車は、走行中ばい煙、悪臭のあるガスまたは有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。

排出ガスの発散防止装置の要件

触媒装置の異常高温による機能障害、火災等の熱害防止の遮断板取付け、その他の適切な措置が施されたものであること。(断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた車両を除く。)

近年の点火装置は無接点式が多く、大半の車両は、本項から除外されます。

新車の自動車排出ガス規制値(ガソリン・LPG燃料の乗用車)

| 平成12年規制 | ||

|---|---|---|

| 試験モード | 成分 | 規制値 |

| 10・15モード(g/km) | CO | 1.27 |

| HC | 0.17 | |

| NOx | 0.17 | |

| 11モード(g/test) | CO | 31.1 |

| HC | 4.42 | |

| NOx | 2.50 | |

| 平成17年規制 | ||

| 10・15+11モード 10・15+JC08Cモード JC08H+JC08Cモード(g/km) |

CO | 1.92 |

| NMHC | 0.08 | |

| NOx | 0.08 | |

| 平成21年規制 | ||

| JC08H+JC08Cモード (g/km) |

CO | 1.92 |

| NMHC | 0.08 | |

| NOx | 0.08 | |

| PM | 0.007 | |

| 平成30年規制 | ||

| WLTCモード (g/km) |

CO | 2.03 |

| NMHC | 0.16 | |

| NOx | 0.08 | |

| PM | 0.007 | |

排気管の基準

排気管は損傷無く確実に取付けされており、排気ガスが通行人や乗車人員、他の交通に危害を加えたり、ナンバープレートの表示を妨げる位置に開口していないこと。排気管が車室内に配管されていないこと。また、積載物の発火するおそれや制動装置、電気装置等の機能を阻害するおそれのないものであること。

マフラーは消耗品です。経年変化等により本来の性能が損なわれた場合には速やかに交換してください。

不正改造車の罰則

保安基準に適合しない不正改造車を運転したり、改造に関わった施工者には、下記などの罰則が科せられます。

一定期間車両の使用禁止

6ヶ月以下の懲役刑

30万円以下の罰金刑

騒音に関するJASMA認定規定(抜粋)

近接排気騒音

平成22年3月31日までに製作された車両に適用。

| 定員10人以下の乗用車で普通・小型軽自動車(二輪車・側車付二輪車を除く) | H10規制前 | H10(11)規制 | ||

|---|---|---|---|---|

| 保安基準 | JASMA基準 | 保安基準 | JASMA基準 | |

| リアエンジン車両 | 103 | 100 | 100 | 98 |

| リアエンジン以外の車両 | 103 | 100 | 96 | 95 |

dB(A)

定常走行・加速走行騒音

保安基準に準じています。

平成22年4月1日以降に製作された車両については交換用マフラー事前認証制度が適用されます。